| 2002年3月7日−新規ポイント開拓(埼玉県) 同行者・マイティホームさん |

| 埼玉に「韮崎」は存在する!? 〜台場クヌギ協奏曲〜 |

石を投げれば台場クヌギに当たる?のが韮崎なら、草の根をかき分けて探しても台場クヌギ

が見つからないのが埼玉である。もっとも、キャリアのある地元採集者に尋ねてみれば、

含み笑いをしながら「ちゃんと残っている場所はあるのさ」という答えが返ってくるのが本当の

ところなのだろう。

そもそも数百年前から日本のいたるところで薪炭材として使われているクヌギだが、

その伐採方法の違いによって、ある地域に限り「台場クヌギ」として成立しているわけである。

同じ関東でも、神奈川や千葉ではかなり立派なものが見られるのになぜ埼玉では…。

この疑問に関しては、後日改めて焦点を当てて考えてみたいと思う。

第1楽章〜春の予感〜

今日はなんという好天だろう。これで世の中の景気も好転すればいうことないのだが。

サラリーマン採集者二人にとっては、束の間の平日代休である。この朝のすがすがしさと

魂が解放されたような感覚はなんともいえないものだ。

最初のポイントが見えてくる。雑木林は細長く、数百メートルにわたって続いている。 |

|

|

|

| ▲クヌギの比率は悪くはない。常緑樹や竹林が混じる。 |

▲下草が刈られ、整備されている部分もある。 |

|

|

|

| ▲いい感じの洞つきコナラ。 |

▲根元に洞のあるクヌギ。 |

▲頭がすっぽり入る大きな洞のあるクヌギ。 |

畑には菜の花も咲き、春のプロローグを告げている。車で移動し、畑の中に広がる雑木林へ。

脇には小川もあり、クヌギも多い。小鮒釣りし故郷の風景。近所の子供たちのいいポイントだ。 |

|

|

第2楽章〜彷徨そして邂逅〜

思い切って大移動をかける。地図でマークしたポイントを片っ端からつぶしていくが、個人の

大邸宅だったり、公園だったり、細い木ばかりだったり、スギ花粉の発生源だったりとまったく

報われない時間が過ぎる。もっとも、これが下見活動の常ではあるのだが…。

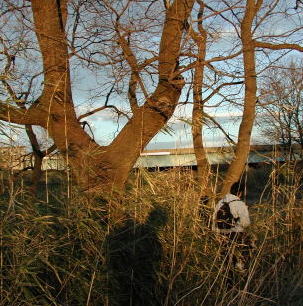

10ヵ所ほど回りさらに走行中、ふと水田越しに遠くの林が目に入った。木はなかなか太そうに

思える。やや離れたところに駐車せざるをえず、歩いてこのあたりを探索した。 |

▲クヌギによく似た巨木が…。 ▲クヌギによく似た巨木が…。 |

斜面にはササが密生し奥がよく見えないが、目を凝らして注意深く進んでいく。

なんとなく奥に、不自然な形で伸びているクヌギの幹が見えた。

ヤブをかき分けていくとそこには…! |

|

|

| ▲地上1mくらいから3本の幹がニョキニョキと…。 |

▲台場にのったマイティホームさん ▲別角度から |

埼玉では見たことがない太い台場だ。韮崎や能勢の本格的な台場には到底及ばないが、

この地にもかつて、韮崎同様の「クヌギと人間の関係・営み」があったことを十分に想像

させるシロモノである。めくれもあり、夏にはクワガタが集まるだろう。 |

|

|

▲探してみると、ほかにも同じような木が。 |

|

|

|

第3楽章〜里山の芽生え〜

台場クヌギの感動を味わった後、また1キロ近く歩いて車に戻る。もっとすごいのがあるかも

しれない…。似たような条件のポイントを探しながら川のそばへ。 |

|

|

クヌギだらけの林だが、背丈をはるかに超える強烈なササの壁に阻まれ、詳細な探索を

断念。さらに移動し別の河川敷へいくが、嵐のような電柱クヌギの歓迎にあった。

集落や農地を抜け縦横無尽に走るが、地図どおりに林が残っていないところも多く空振りが

続く。丘陵地帯へ続く道すがら、ふと目をやると「台場クヌギの赤ちゃん」がならんでいる。 |

|

さしづめ、「台場クヌギ生産工場」とでも言ったところか。道端で地元のおじいさんと挨拶を交わす。

「こんな形のクヌギ、近くにまだありませんかね」

おじいさんは首をかしげながら遠くを指差し、

「むこうの山ならほだ木を切ってるから、あるかもしれねえなあ」

とりあえず台場づくりの風習が残っていることで、新たに里山が芽生える手ごたえを実感する

ことができたのだった。

第4楽章〜採集者の祈り〜

さらなる台場探索は次回の楽しみに取っておくとして、夕暮れが迫るので先を急ぐ。

最後に、気になる某河川敷を確認しておくことにする。 |

|

|

| ▲夕陽に染まり、採集者の背も哀愁を帯びるひととき。 |

▲裸クヌギと白梅が奏でるエンディングテーマ |

|

|

| ▲ここでも100本以上のクヌギを見たが…。 |

▲期待できるのはこの木ぐらいか。めくれは深い。 |

18時、ついに日没。採集者は里山の風景、そしてそのモニュメントとも言える台場クヌギが

いつまでも残ることを祈りつつ、帰宅の途へついたのであった…。

○最後に、優柔不断なナビにもかかわらず終日運転していただいたマイティホームさんに感謝いたします。 |

|