昆虫は、何百という小さな眼(個眼)が集まった「複眼」を持っています。

バッタをモチーフにしている仮面ライダーの眼も、複眼がリアルにデザインされてますね。

ひとつひとつの個眼にはレンズがあり、レンズの奥にある網膜細胞から神経が脳へつながっているので、

個眼で感じた光の情報はすべて脳に伝達されています。

しかし、脳で数百の光の情報(像)はいったいどのように合成されているのでしょう。

ひとつの大きな像として見えているのか? それとも個眼の数だけ像が見えているのか?

最新の説についてはよくわかりませんが、まだ定説がないのでは?と思われます。

(たしか西東京市の多摩六都科学館に、昆虫の目で見た世界を疑似体験する展示物があった)

科学的な話はさておいて・・・・・

常々夜間の樹液採集に出かけた際に感心していたのは、夜行性昆虫の「光に対する感覚の鋭さ」です。

ほんのわずか懐中電灯の光が樹をなめただけで、反応して逃げてしまう。

これは、もしかしたら「複眼である」ということもその一因ではないだろうか、という気がしてきました。

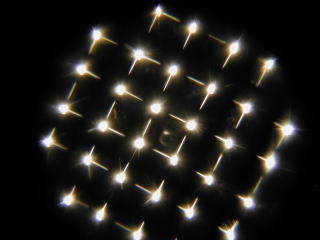

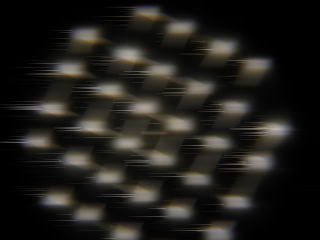

下の写真は、ガラスの球面を多面カットした「昆虫なりきりグッズ」であります。

これをもとに、ムシの気持ちになって複眼のすごさを感じてみましょう!

▲メイド・イン・ドイツ。700円くらいだった。

さて、真っ暗闇に電球をひとつつけた状態です。

人間がみたらこうですが・・・